강희정 서강대 동아연구소 교수

석가모니의 생애를 기록한 불교 경전은 꽤 많다. 5세기에 구나발타라라는 승려가 번역한 ‘과거현재인과경’도 그중 하나다. 이름부터 과거와 현재가 서로 인과관계가 있다는 뜻이니 불교의 기본 원리를 명확히 드러내는 셈이다. 경전의 주요 내용이 석가모니의 생애와 전생 이야기를 서술한 것이니 그의 성도(成道)는 과거에 쌓은 선업의 결과인 셈이다.

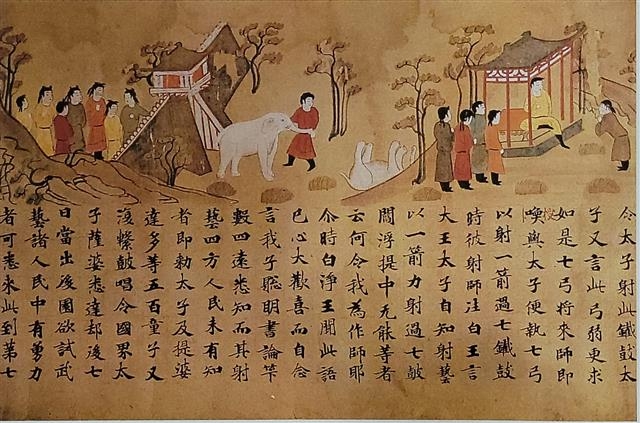

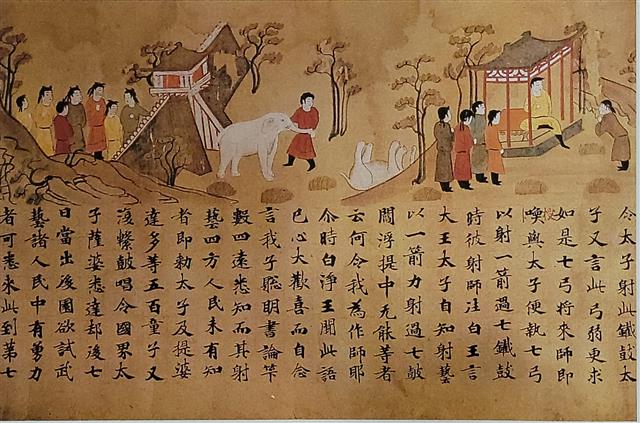

‘회인과경’ 부분, 8세기, 일본 나라시대.

여섯 가지 본의 ‘회인과경’이 알려져 있는데, 그림을 그리는 방식과 경전을 필사한 글씨는 대체로 비슷하다. 당시 사경소(寫經所)에서 활발하게 경전을 옮겨 썼음을 짐작하게 해 준다. 붉은색과 노란색, 갈색을 주조로 색을 단조롭게 썼고, 인물과 배경도 아직까지 단순하게 묘사돼 중국 남북조시대 화법과의 유사성이 있다. 이야기를 전달하기에 적합한 최소한의 배경과 인물의 움직임에서 일본 초기 회화의 발전 과정을 짐작할 수 있다. 순진하면서 소박한 솜씨를 보여 주지만 서체는 8세기 전반의 글씨다.

오른쪽에서 왼쪽으로 전개되는 그림에서 이 장면은 ‘경시무운’(競試武芸)에 해당한다. 즉 싯다르타 태자의 뛰어난 궁술에 기뻐하는 아버지 숫도다나왕과 그 소문을 듣고 태자와 무예를 겨누기 위해 성 밖으로 몰려드는 사람들을 묘사한 부분이다. 왕이 있는 건물과 사람들이 몰려든 성문이 비현실적으로 작게 표현됐고, 가늘게 자란 나무들 역시 마치 연극의 무대장치처럼 보인다. 내용을 전달하기 위한 최소한의 배경인 것이다. 노란 옷을 입은 왕이나 관모를 쓰고 있는 사람들 모습이 당시 일본인의 모습으로 그려진 것은 백제에서 불교가 전해진 지 200년가량 지나 불교가 이미 일본식으로 정착됐음을 시사한다. 일본인이 보는, 일본인을 위한, 일본의 불교회화인 셈이다. 어떤 옷을 입었든, 어떤 머리 모양을 했든 석가모니의 가르침은 같지만 말이다.

2022-04-18 30면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지