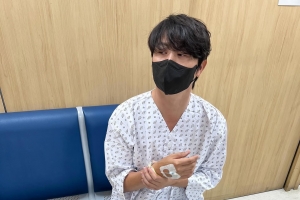

양산 통도사 대웅전 불단. 문화재청 제공

문화재청과 불교문화재연구소가 함께 공동 추진하고 있는 ‘2021년 전국 사찰 불단 일제조사’ 결과 보고서가 18일 발간됐다. 보고서는 2020년부터 2024년까지 5년간 추진하는 ‘불교문화재 일제조사’ 사업 중 지난해 조사한 순천 정혜사 대웅전(보물), 양산 통도사 대웅전(국보), 부산 범어사 대웅전(보물), 창녕 관룡사 대웅전(보물), 기장 장안사 대웅전(보물) 등의 불단을 포함해 전국 11개 사찰의 불단에 대한 조사 결과를 담고 있다.

불단(佛壇)은 부처님을 높이 모시기 위해 만든 단(壇)으로 그동안 건축물의 일부로 인식된 데다, 예불의식으로 접근이 어려워 불상, 불화 등 다른 유형문화재에 비해 상대적으로 관심이 부족했다. 불단은 불상을 봉안하는 종교적 상징성으로 불교 목공예적 가치가 높은 문화재지만 목재로 만들어져 화재, 충해, 습기 등 외부 환경에 취약했다.

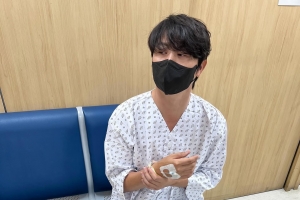

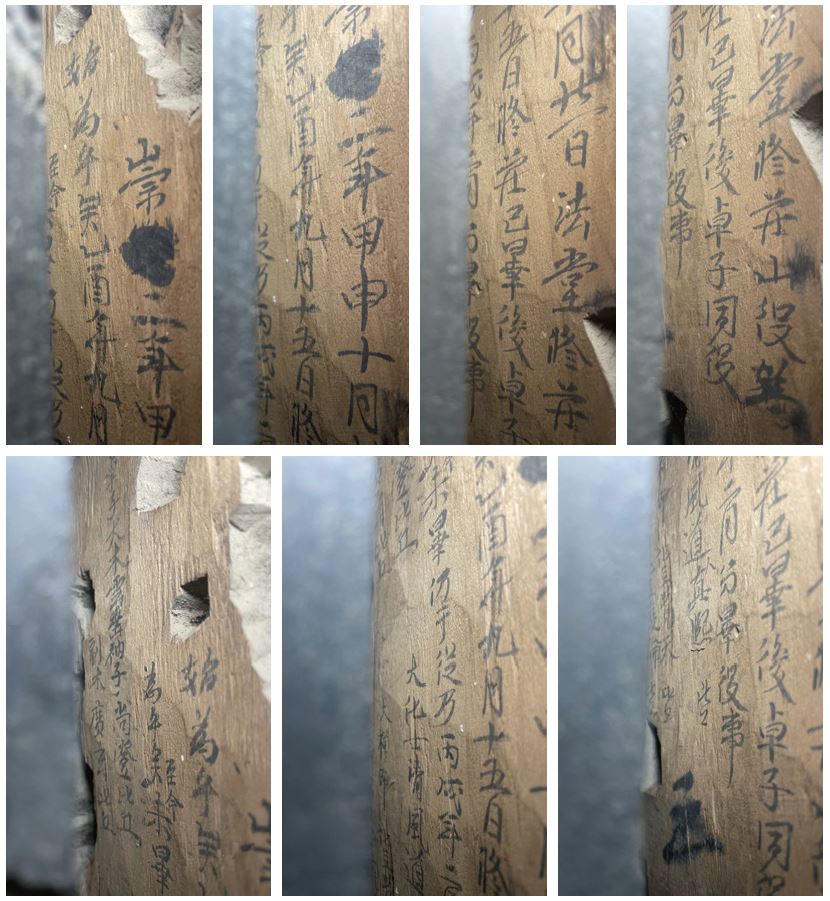

양산 통도사 불단 내부 묵서. 문화재청 제공

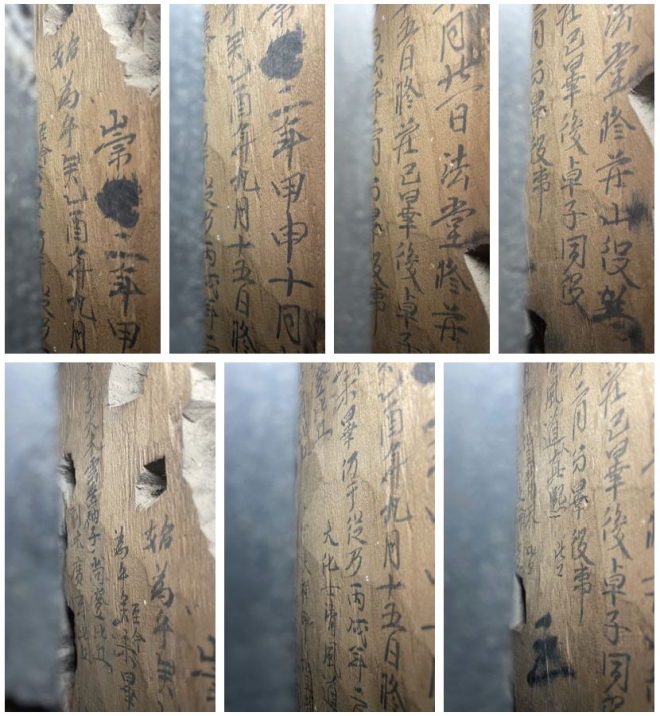

또한 고성 운흥사 대웅전 불단에서는 1683년 제작한 사실이 확인됐다. 그동안 대웅전이 1731년 건립된 것으로 알려졌지만 중건시기를 보완할 수 있게 됐다.

고성 운흥사 대웅전 불단. 문화재청 제공

이번 조사로 제작연대, 도상의 특수성, 희소성 등을 고려하여 그 중요성이 인정된 작품은 총 4점이다. 해인사의 ‘부휴당선수 진영’은 서산대사(휴정)와 함께 조선 중‧후기 불교 중흥을 이끈 스님인 부휴선수를 그린 것으로, 그의 유일한 진영이라는 점에서 의의가 크다.

해인사 백련암 ‘환적의당의천 진영’은 1750년에 조성된 작품으로 비교적 이른 시기에 제작된 작품이다. 해인사 홍제암 ‘송파당 각민 진영’은 송파각민을 그린 진영 중 양식적으로 가장 앞서는 것으로 추정된다. 해인사 국일암 ‘벽암당각성 진영’은 임진왜란과 병자호란 때 의승장으로 크게 활약한 벽암각성(1575~1660)의 진영으로, 1780년이라는 분명한 제작시기가 남아 있다.

해인사 부휴당선수 진영. 문화재청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지