고궁박물관, 경복궁 복원 30년의 기록

수기 관찰일지 등 유물 뒤 ‘사람’ 초점

개관한 서울공예박물관 테마도 ‘장인’

강점기 이후 장인들의 계보 집중 조명

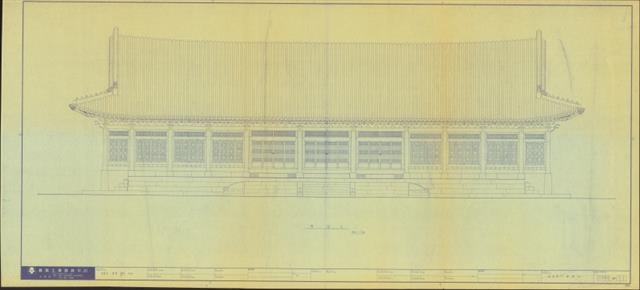

국립고궁박물관 ‘고궁연화’ 특별전과 서울공예박물관 ‘장인, 세상을 이롭게 하다’ 전시에서는 유물이 세상의 빛을 볼 수 있게 한 장인들의 이야기를 접할 수 있다. 국립고궁박물관에 전시된 경복궁 강녕전 복원도.

국립고궁박물관에서 내년 2월까지 열리는 ‘고궁연화’ 특별전은 경복궁 발굴과 복원 30년 역사를 기록한 기획전이다. 일제강점기에 훼손된 경복궁이 현대에 와서 어떻게 본래 모습으로 회복됐는지를 보여 준다. 여기서 돋보이는 건 경복궁 중건에 참여한 이들의 이름이다.

국립고궁박물관 ‘고궁연화’ 특별전과 서울공예박물관 ‘장인, 세상을 이롭게 하다’ 전시에서는 유물이 세상의 빛을 볼 수 있게 한 장인들의 이야기를 접할 수 있다. 경복궁 현장 기록 일지.

압권은 미디어 파사드에서 보여 주는 영상이다. 경복궁 발굴·복원 조사에 참여한 모든 사람들의 이름이 별처럼 쏟아진다. 복원 보고서 등을 통해 작업에 기여한 책임자는 물론 단기 아르바이트생들의 이름까지 포함됐다고 한다. 과거 선조들이 집을 새로 짓거나 고치면서 상량문을 쓴 모습과 유사하다. 상량문은 건물 건설과 보수 과정에 참여한 사람들의 이름을 모두 적은 글인데, 경복궁 근정전과 경회루에서도 비단에 먹으로 쓴 상량문이 발견됐다. 곽희원 학예연구사는 “아름답고 예쁜 유물에만 주목한 게 아니라, 한마음 한뜻으로 복원을 위해 노력한 이들이 모두 주인공이라는 얘기를 하고 싶었다”고 전했다.

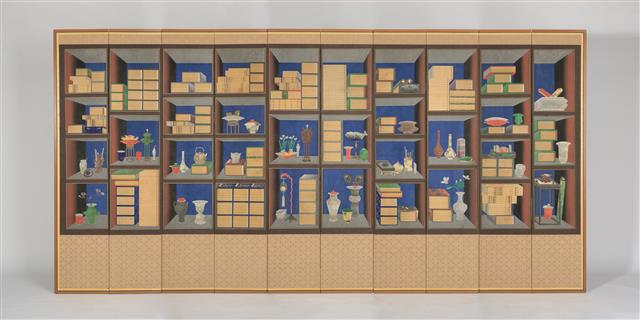

국립고궁박물관 ‘고궁연화’ 특별전과 서울공예박물관 ‘장인, 세상을 이롭게 하다’ 전시에서는 유물이 세상의 빛을 볼 수 있게 한 장인들의 이야기를 접할 수 있다. 서울공예박물관의 이택균 책가도 병풍.

일제강점기와 그 이후 국내 공예 장인들의 계보도 상세히 설명한다. 나전칠기 기술이 전성규에서 김봉룡 등으로 이어졌고, 청자공예는 유근형을 빼놓고 설명할 수 없는 것 등이다. 박물관은 시각장애인을 위한 ‘촉각 관람존’도 운영하고 있는데, 손으로 전시물을 직접 만져 보면서 재료의 질감을 느낄 수도 있다. 당시 장인 정신이 현대까지 이어진다는 뜻으로도 와닿는다.

2021-12-16 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지