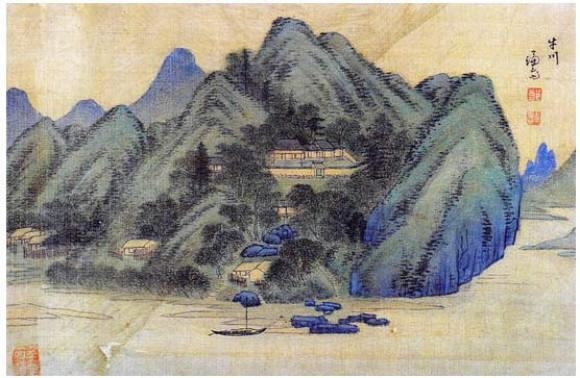

겸재 정선의 ‘우천’(牛川). 간송미술관 소장

겸재 정선(1676∼1759년)은 65세 되던 영조 15년(1740년) 양천현령에 임명됐다. 양천현은 지금의 서울 강서구와 양천구 일대다. 아파트가 가득 들어찬 지금의 가양지구 한 복판에 현아(縣衙)가 있었다. 양천은 도성이 강 건너로 멀지 않은 데다, 물산이 풍부하고 경치도 좋아 현령 자리를 노리는 인사가 많았다고 한다.

영조가 진경산수화풍이 경지에 오른 겸재를 양천현령에 임명한 것을 두고 한강변 경치를 마음껏 그려보라는 뜻이라고 해석하기도 한다. 겸재는 영조의 기대대로 한강변의 경치를 33폭에 담았는데, 간송미술관이 소장하고 있는 ‘경교명승첩’(京郊名勝帖)이 그것이다.

‘경교명승첩’은 겸재와 당대 진경시의 거장인 사천 이병연(1671∼1751)의 우정이 낳은 시화첩(詩畵帖)이기도 하다. 두 사람은 겸재의 양천현령 발령으로 헤어지게 되자 무척 안타까워했다고 한다. 그래서 한양의 사천이 시를 써 보내면 양천의 겸재가 시제(詩題)에 맞추어 그림을 보내주기로 약속했다. 화폭마다 천금을 준다고 해도 남에게 넘기지 말라는 뜻으로 ‘千金勿傳’(천금물전)이라고 낙관하기로 했다.

조선시대 사옹원 분원의 도자기 가마가 있던 곳에 세워진 분원백자자료관

‘우천’(牛川)에도 화면의 왼쪽 아래 ‘천금물전’ 도장이 보인다.‘우천’은 ‘경교명승첩’에 담겨있는 한강변 풍경 가운데 가장 상류지역에 해당한다. 우천은 용인에서 발원해 광주를 거쳐 한강으로 흘러드는 경안천의 하류지역이다. 경안천 하류 일대는 팔당댐이 지어진 뒤 수도권 주민들의 식수원인 거대 호수로 탈바꿈했다.

‘우천’이 눈길을 끄는 것은 풍경도 풍경이지만 분원(分院)의 모습이 담겨있기 때문이다. 분원은 조선시대에 왕실에 음식을 공급하는 총괄기관인 사옹원의 그릇을 만드는 하부조직으로 일종의 국영 도자기 제작소였다고 하면 이해가 빠를 것이다. 조선의 마지막 분원이 있던 곳이 바로 그림 속에 집들이 보이는 지금의 경기도 광주군 남종면 분원리이다. 기관 이름이 그대로 마을 이름이 된 것이다.

분원초등학교 마당에 늘어선 사옹원 관리들의 선정비

‘우천’에 나타난 분원의 모습은 왜 이곳이 왕실 도자기 제작소로 이름을 떨쳤는지 짐작할 수 있게 해준다. 맑고 풍부한 물과 충분한 땔감, 원료의 조달과 완성품의 수송이 손쉬워야 한다는 도자기 가마의 입지조건을 완벽하게 갖추었음을 보여주고 있다.

분원은 세조 13년(1467년)에 고려시대부터 내려오던 사옹방을 사옹원으로 이름을 바꾼 다음 경기도 광주 일대에서 보통 10년을 주기로 옮겨다녔다. 땔감을 찾아다닌 것인데, 경종 즉위년(1720)에 이르면 더 이상 가마에 불을 지필 수 없는 형편에 이른다.

분원을 우천이 가까운 금사리로 옮긴 것은 배가 지나다니는 하천에서는 땔감 수급이 원활할 것이라는 판단 때문이었다. 땔감 뿐만 아니라 그릇을 만드는 흙 역시 수로를 이용해 편리하게 공급받을 수 있었다. 만들어 놓은 그릇을 실은 배는 노를 저을 필요도 없이 흐름을 타고 순식간에 마포에 로 다다를 수 있는 것도 장졈이었다.

분원 가마터와 백자자료관으로 들어가는 길을 알리는 안내판

그림에 보이는 산중턱의 큰 기와집이 분원 시설인지는 얼마간 의문도 없지 않다. 금사리에 있던 분원이 공식적으로 이전한 것은 영조 28년(1752)으로 전하고 있기 때문이다. ‘경교명승첩’이 제작된 시기와는 10년이 조금 넘는 시차가 있다. 겸재가 찾았을 당시 사옹원과 관련한 어떤 시설이 이미 분원리에 세워져 있었을 가능성도 있다.

실제로 배를 타고 바라보는 시점의 ‘우천’은 일대 풍경을 그대로 옮긴 것이 아니라 압축하여 밀도있게 재구성한 그림이다. 산허리에 기와집이 보이지 않고, 강가에는 그릇을 실어나를 돛단배가 없었다면 ‘우천’은 조금 심심한 그림이 되었을 것이다.

서동철 수석논설위원 dcsuh@seoul.co.kr

☞ ’서동철 기자의 문화유산 이야기’ 시리즈 전체보기