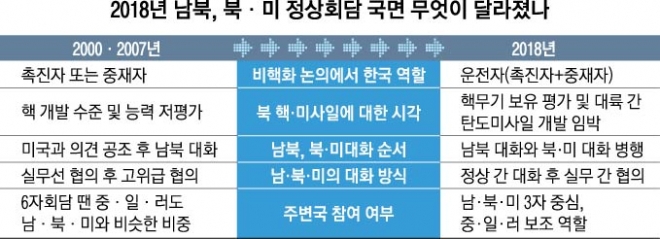

2000·2007년과 다른 2018년

핵·ICBM·평화협정 등 문제 복잡북·미 정상회담 후 다자대화 필요

중·일 소외 땐 비핵화 협상 ‘차질’

실무선 협의보다 정상회담 선행

한·미 공조 균열 없도록 신중해야

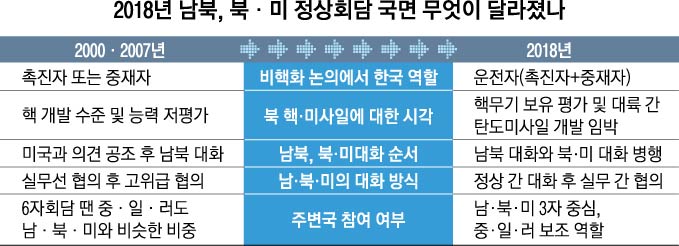

북한은 2000년과 2007년과 달리 지난해 핵무력 완성을 선언했다. 소형화된 핵탄두를 장착한 대륙간탄도미사일(ICBM) 개발도 목전이라는 분석이다. 패싱을 우려하는 중국과 일본을 다독이며, 10여년 전에 비해 월등히 복잡해진 비핵화 협상을 해 가려면 ‘큰 그림’이 필요하다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 12일 서울신문과의 전화 통화에서 “2000년·2007년 남북 정상회담과 달리 4월 말 열리는 정상회담은 비핵화 문제를 다루는 것이 가장 큰 차이”라고 지적했다. 그동안 북한이 핵 문제는 북·미 간에, 군사·경협 등 한반도 관련 문제는 남북 간에 대화하는 의제 분리 전략을 썼다. 이번에는 비핵화 문제가 남북 대화와 북·미 대화를 관통하는 주요 의제라는 의미다.

따라서 비핵화 의제를 둘러싸고 남·북·미 ‘3자 구도’가 형성될 것으로 예상된다. 중국과 일본이 소외 현상을 우려하는 이유다. 하지만 북·미 간 깊은 역사적 불신의 골을 감안할 때 한국의 중재만으로 양측이 이견을 좁히지 못할 가능성도 있다. 이때는 2005년 ‘9·19 공동성명’을 도출했던 6자회담(남·북·미·중·일·러) 구도가 필요하다. 또 평화협정은 결국 정전협정 당사국인 남·북·미·중 4자 간 틀에서 논의해야 한다.

홍민 통일연구원 북한연구실장은 “남북 및 북·미 정상회담 뒤에는 3자, 4자, 6자 대화 등 여러 개의 다자간 대화 구도가 진행될 것으로 보인다”며 “핵 개발을 막으려던 과거와 달리 핵무기, ICBM, 평화협정 등 여러 문제가 복합적으로 얽혀 있기 때문”이라고 말했다.

이 중 과거 6자회담에서 중재 역할을 맡았던 중국이 큰 변수다. 북한에 성실한 비핵화 대화를 요구하고, 미국의 대화 탈선을 견제할 수 있다. 반면 과거와 달리 시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 노동당 위원장 간 신뢰가 깊지 않고, 통상 및 안보 문제로 미·중 갈등이 심한 상황에서 북·미 관계 진전은 북·중 간 오해를 키울 수 있다.

일본은 비핵화 합의가 성사될 경우 합의 이행과 검증, 대북 경제 지원을 위한 국제 컨소시엄 구성 과정에서 중요한 역할을 할 수 있다. 정의용 청와대 국가안보실장과 서훈 국가정보원장이 이날부터 중·일·러를 방문해 남·북·미 간 대화 분위기에 대해 지지를 요청하는 이유다.

남·북·미 정상 간 합의가 실무선 협의보다 선행된 것도 과거의 대화와 다른 모습이다. 지도자의 성향이 달라졌고, 150여명이 모일 정도로 육중했던 6자회담에서 실무선 협의가 지지부진했던 점도 감안된 것으로 풀이된다.

다만 남북 및 북·미 정상회담 시점을 각각 4월과 5월로 잡은 것은 되려 부담이 될 수 있다는 신중론도 나온다.

김현욱 국립외교원 교수는 “결국 북·미 정상회담까지 남은 2개월이 관건인데 정상급 협의를 위해 실무진들이 억지 합의에 도달하는 상황이 나타날 수 있다”며 “또 남북 정상회담 후 북·미 정상회담에서 비핵화 문제 합의에 실패할 경우 한·미 공조에 균열이 생길 수 있다”고 말했다.

김근식 경남대 정치외교학과 교수는 “2000년에는 한·미 공조를 확실히 한 뒤 남북 정상회담이 열렸고, 2007년에는 6자회담의 2·13 합의로 핵 문제에 대한 논의가 진전된 상황에서 정상회담을 했다”며 “반면 이번에는 남북 관계 개선에 이어 북·미가 우선 만나 보자는 상황이란 점에서 상당히 다른 양상이고, 따라서 한국의 신중한 속도 조절과 창의적 대안이 필요한 때”라고 말했다.

이경주 기자 kdlrudwn@seoul.co.kr

2018-03-13 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지